Um noch mehr in die alte Kultur Japans eintauchen zu können, haben wir uns an einen Kalligraphiekurs und eine Teezeremonie herangewagt.

"Ich wollte eigentlich nur wissen, wie man Kalligraphie- oder Teemeisterin wird. So als Backup Plan, wenn wir zuhause keinen Job finden." – Patrizia

Kalligraphiekurs

Die Kalligraphiekunst in Japan, die oft auch als Shodo bezeichnet wird, hat sehr lange Tradition. Das erkennt man auch schon daran, das es an vielen Ecken die speziellen Kalligraphie-Pinsel aus echtem Tierhaar zu kaufen gibt. Die unterscheiden sich von normalen Malpinseln. Worin genau kann ich allerdings nicht sagen, da ich schon seit Ewigkeiten keinen Malpinsel mehr in der Hand hatte („Vor allem durch ihren längeren Griff, ihr Volumen und die spitz zulaufenden Pinselhaare“ – Patrizia).

Da wir natürlich keine Ahnung von den japanischen Schriftzeichen haben, wurde uns erstmal von unserer Kalligraphielehrerin Chifumi nach einer Begrüßung in ihrem Atelier eine kurze Mini-Einführung in das Thema gegeben. Es gibt nämlich nicht nur eine Version japanischer Schriftzeichen sondern gleich drei: Kanji, Katakana und Hiragana.

Japanische Schriftzeichen

Hiragana sind Zeichen, um die phonetischen Laute zu beschreiben. Katakana sind ebenfalls Zeichen, um phonetische Laute zu beschreiben, sie werden allerdings hauptsächlich für sogenannte Leihworte benutzt. Leihworte sind Worte die sich Japaner aus anderen Sprachen (hauptsächlich Englisch) angeeignet haben. Ganz bekannt ist beispielsweise das Wort コンビニ (Konbini) was für die Convenience Stores benutzt wird, die man an jeder Ecke findet. Und letztlich gibt es noch Kanji. Während Hiragana und Katakana jeweils nur 50 Zeichen haben, umfasst Kanji mehrere tausend Zeichen. Diese stammen ursprünglich auch nicht aus Japan sondern aus China und jedes Zeichen hat eine individuelle Bedeutung.

Das hört sich sehr kompliziert an und tatsächlich lernen japanische Kinder in den ersten zwei Schuljahren schon die Hiragana und Katakana Alphabete. Danach lernen sie jährlich neue Kanji Zeichen. Unsere Lehrerin hat uns auch gesagt, dass um eine japanische Zeitung lesen zu können ca. 2200 Kanji Schriftzeichen beherrscht werden müssen. – Für uns war das natürlich überhaupt kein Problem und wir haben das schnell mal in der einen Stunde gemacht.

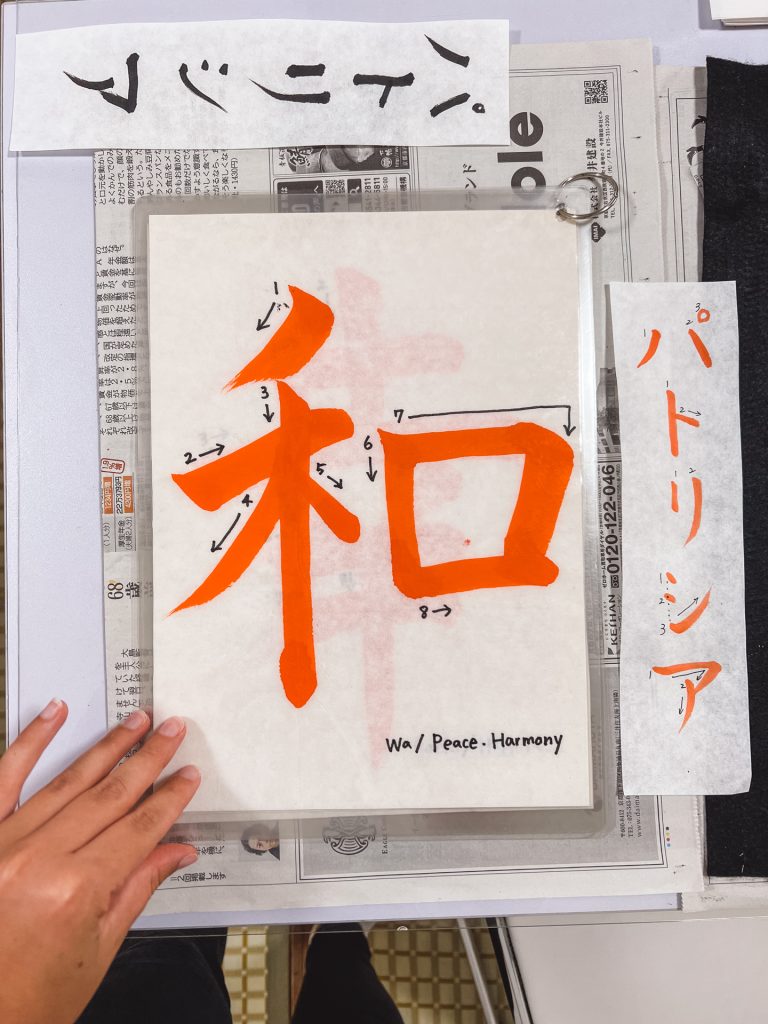

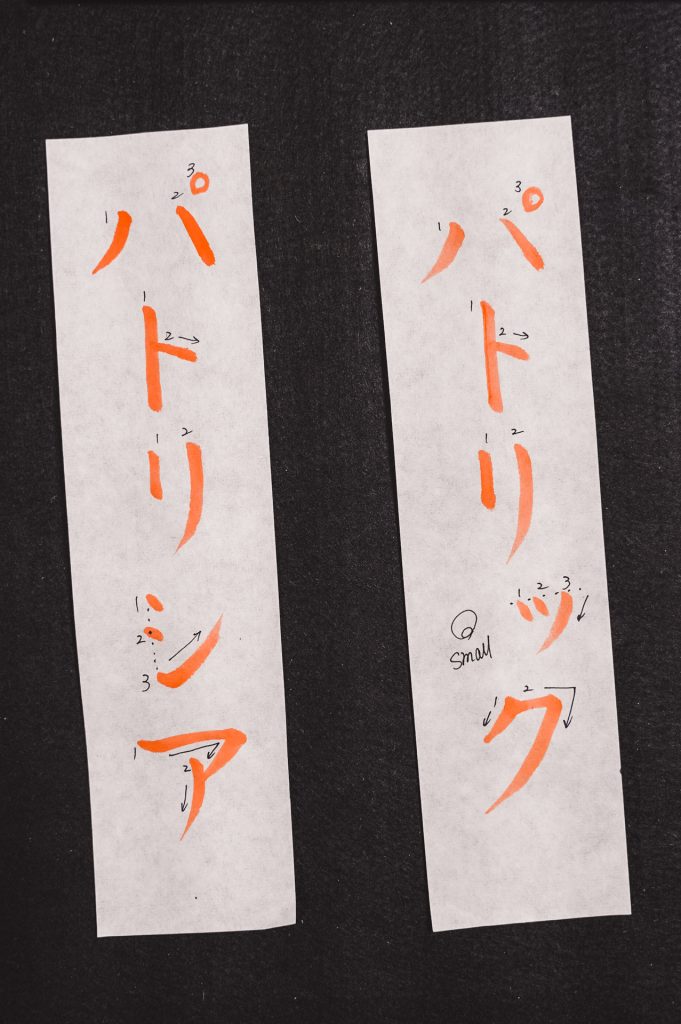

Natürlich nicht, wir konnten nur ein paar Zeichen, die uns gezeigt wurden, schön nach Anleitung nachmalen. Dabei haben wir auch gelernt, wie man unsere Namen in Japanisch schreibt.

"Unsere Namen klingen auf japanisch übrigens ganz anders. Das ist wohl den Katakana Zeichen geschuldet, die ein ganz anderes Alphabet abbilden. Zumindest wusste ich bisher nicht, dass ich eigentlich Patorishia heiße." – Patrizia

パ pa

ト to

リ ri

シ shi

ア a

und

パ pa

ト to

リ ri

ツ (tsu) ク (ku) kku

Die richtige Technik

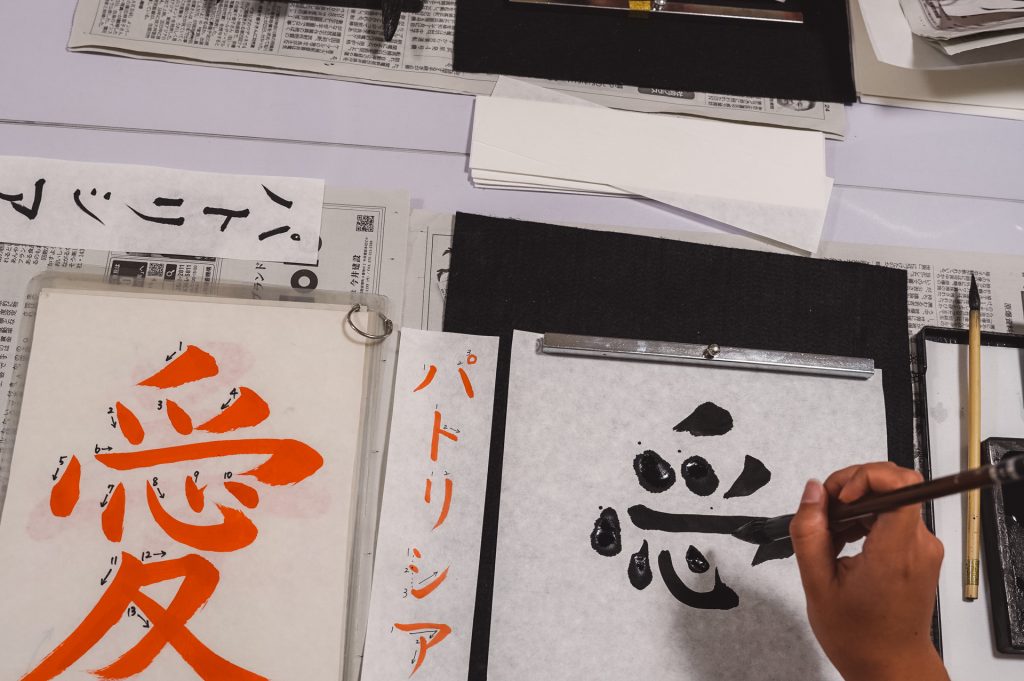

Darüber hinaus haben wir die Technik gelernt, japanische Zeichen richtig zu schreiben. Denn die Anleitung alleine reicht noch nicht aus. Der Pinsel muss beispielsweise senkrecht und nicht schräg gehalten werden. Der Oberkörper muss genauso aufrecht gehalten werden.

Die Pinsel werden entweder aufgesetzt, ein, zwei Sekunden an Ort und Stelle gehalten und dann erst weiter über das Blatt geführt oder mit Schwung auf das Blatt gesetzt oder wieder entfernt.

"Unsere Lehrerin hat dazu immer die passenden Geräusche parat gehabt. Der schwungvolle Strich hieß zum Beispiel: SHUIIII" – Patrizia

Üben üben üben

Aber auch mit der richtigen Technik war es nicht unbedingt leicht, die Zeichen aufs Papier zu bringen. Wir wurden zum Beispiel hin und wieder ermahnt, dass wir die Striche in die falsche Richtung machen („also ich nicht“ – Patrizia) oder den Pinsel aufrechter halten sollen („okay…“ – Patrizia). Für das fertige Zeichen hat das in meinen Augen am Ende optisch keinen Unterschied gemacht, aber es ist für die korrekte Ausführung nicht nur das Endergebnis wichtig, sondern auch in welcher Reihenfolge man vorgeht. Und dass man beispielsweise niemals zweimal ansetzen darf.

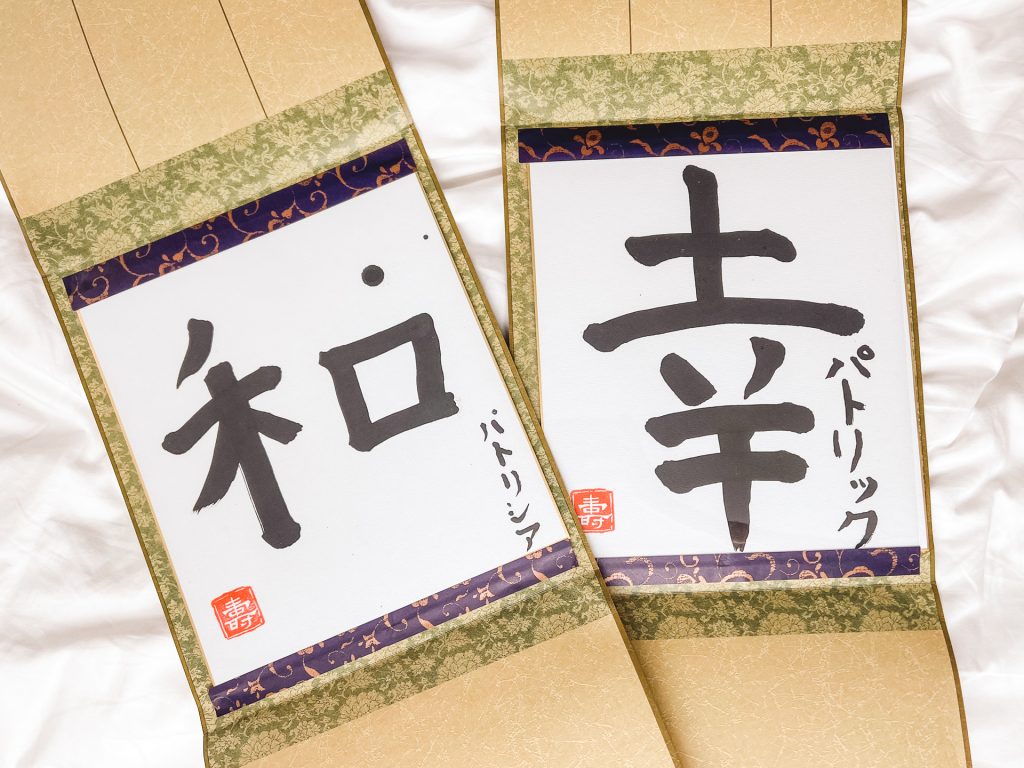

Nachdem wir in unserer Kalligraphiestunde einige Male geübt hatten, durften wir uns ein Zeichen aussuchen, um es auf ein richtiges Kalligraphiepapier zu übertragen. Patrizia hat so lange hin und her überlegt, bis ihr die Tinte versehentlich aufs Abschlussbild getropft ist. Egal, das fällt unter künstlerische Freiheit.

Traditionelle Teezeremonie

Unsere zweite Aktivität die wir unternommen haben, um ein besseres Gespür für das alte Japan zu bekommen, war eine Teezeremonie. Dabei haben wir gleich gelernt, wie wichtig Etikette in Japan ist. Denn es ging schon los bevor wir das alten Haus, das für die Zeremonie genutzt wurde, betreten durften: Wir mussten alle unsere Hände an einem speziell dafür vorgesehenen Brunnen waschen. Dafür hatten wir einen an einem Stab befestigten Becher. Mit dem mussten wir das Wasser abschöpfen und dann über unsere linke Hand leeren, danach mit der linken Hand und dem Wasser den Mund waschen und abschließend noch die rechte Hand. Dann musste man den Stab in einer Hand aufstellen, sodass das restliche Wasser über den Stab lief und diesen somit auch noch reinigte. Nachdem dieser Prozess abgeschlossen war ging es ohne Schuhe ins Gebäude. Die mussten vor dem Eingang ausgezogen werden (das ist typisch für Japan) und dann vom Gebäude wegzeigend abgestellt werden.

Während der Zeremonie selbst wurden uns zunächst ein paar Hintergründe erklärt bis wir schließlich der Teezubereitung einer echten Teemeisterin zusehen durften. Wir haben übrigens bei der einfachen Form der Zeremonie teilgehabt, wo nur ein Tee serviert wird. Dabei werden in einem sehr genau abgestimmten Prozess, bei dem jeder Schritt genau geplant ist, ein Matcha (Grüntee) zubereitet. Mit viel Geduld und einigen routinierten Abläufen reinigte die Teemeisterin bei der Darbietung die Gefäße und Utensilien, bereitete schließlich den Tee zu und führte abschließend eine erneute Reinigung durch, ehe sie sich verbeugte und ins Hinterzimmer verschwand. Da die Darbietung einige Fragen aufwarf, konnten wir diese danach auch noch stellen und ein wenig mit den beiden Teemeisterinnen sprechen und sie geduldig erklären lassen, was es womit auf sich hatte.

"Besonders interessant zum Beispiel: Bevor der Tee getrunken wird, wird die Schale in der Hand exakt zwei Mal im Uhrzeigersinn gedreht. Nach dem Trinken wird sie gegen den Uhrzeigersinn wieder zurückgedreht. Eine Idee woran das liegen könnte? Tatsächlich hängt das mit den Teeschalen zusammen. Sie besitzen eine schön illustrierte "Vorderseite". Wenn man den Tee erhält, dann mit der Vorderseite zum Gast, um den Respekt des Teemeisters gegenüber des Gastes zu symbolisieren. Wenn der Tee dann vom Gast getrunken werden möchte, dreht dieser die schöne Vorderseite zum Meister, um seinerseits wiederum seinen Respekt und Dank symbolisch auszudrücken. Mit zwei Drehern in die eine oder andere Richtung klappt das genau." – Patrizia

Am Ende durften wir dann jeder selber uns einen Grüntee machen. Und obwohl wir in dieser Zeremonie einen sogenannten Thin-Tea gemacht haben (und nicht den Thick-Tea, den es bei größeren Zeremonie gibt), war der Tee trotzdem ganz schön dick und stark. Denn er wird nicht mit einem Teebeutel, sondern mit Grüntee-Pulver gemacht, das ziemlich bitter schmeckt. Damit das nicht alle unerträglich finden, bekommt man vor dem Trinken noch mehrere kleine Süßigkeiten, die (wie man uns gesagt hat) eigentlich nur aus Zucker bestehen. Sie sollen helfen, die Geschmacksnerven auf den bitteren Tee vorzubereiten. Der muss dann übrigens auch ganz schön schnell „geschlagen“ werden, damit sich das Pulver schön sämig mit dem Wasser vermengt und die typische, beinahe schaumige Struktur erhält.

PS: Im Nachhinein hätten wir unsere Süßigkeiten vielleicht doch lieber für danach aufheben sollen, denn der bittere Matcha-Geschmack blieb noch lange im Mund.